标本制作进化简史:一场与时间赛跑的“生命复活术”

标本制作,是一场人与时间赛跑的温柔接力。从远古的岩壁涂鸦到现代的数字光影,人类总想留住自然的一瞬,于是有了这门跨越千年的手艺。今天,有道展览和您一起循着草木与兽羽的踪迹,回望这条并不起眼却熠熠生辉的长路。

一、旷野初章——风干的记忆

史前猎人把兽皮撑在树枝上风干,只为保存食物。无意间,最早的动物标本就诞生了。古埃及人用香料与树脂涂抹猫躯,木乃伊化的动物标本与主人同赴来世;中国汉代墓葬里的花椒木匣,则是把植物标本当作随身的百草图。

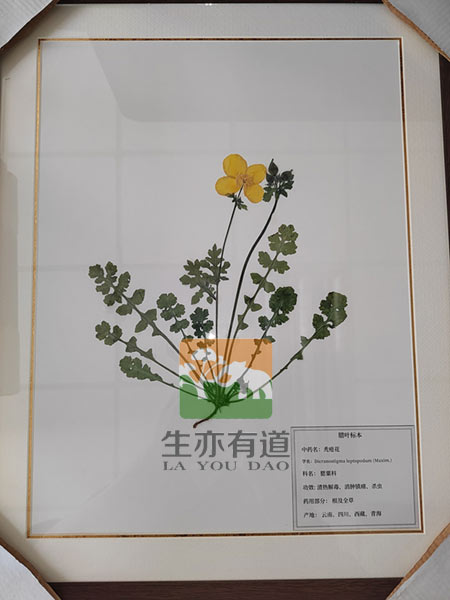

二、纸页与蜡叶——草木的第一次旅行

在十五世纪的欧洲,人们用吸水纸夹起花瓣,再以重物压平,晒干后附上拉丁名,这就是“腊叶标本”的雏形。

同一时期,达·芬奇的解剖笔记里出现了动物解剖图:他用墨水描绘马的肌腱,再用蜡填充血管空腔,制成半透明模型。标本也首次挣脱保存二字,成为了研究工具。

三、玻璃罐里的春天——浸制时代

十八世纪,林奈的学生把整株植物塞进玻璃瓶,注入酒精与甘油。浸制标本就此诞生,它让花朵保持柔软,也让色彩停留。

动物标本师则把蛇泡在玻璃缸里,借液体的透明度展示。玻璃壁把微生物挡在外面,却把好奇心放大了无数倍。

四、塑化与铸型——为时间按下慢放键

二十世纪末,科学家用硅橡胶替换肌肉水分,塑化标本让豹子永远保持奔跑姿势;树脂铸型则将血管网络定格成玲珑的珊瑚。

五、数字光影——标本的下一站

今天,手机里的三维扫描软件能在十分钟内把一片银杏叶变成可旋转的模型;博物馆用 AR 眼镜把已灭绝的渡渡鸟投影在展厅中央。标本不再占据展柜,而是住进云端。指尖滑动,便能放大一片羽毛的倒钩,或走进一片叶脉的迷宫。

从岩壁到数字云端,标本制作始终在回答同一个问题:如何把瞬息万变的自然,变成人类可以反复翻阅的篇章?它让城市里的孩子看见森林,也让未来的研究者触碰过去的生命。